常識(Common Sense)

Chris Yuan

Chris Yuan

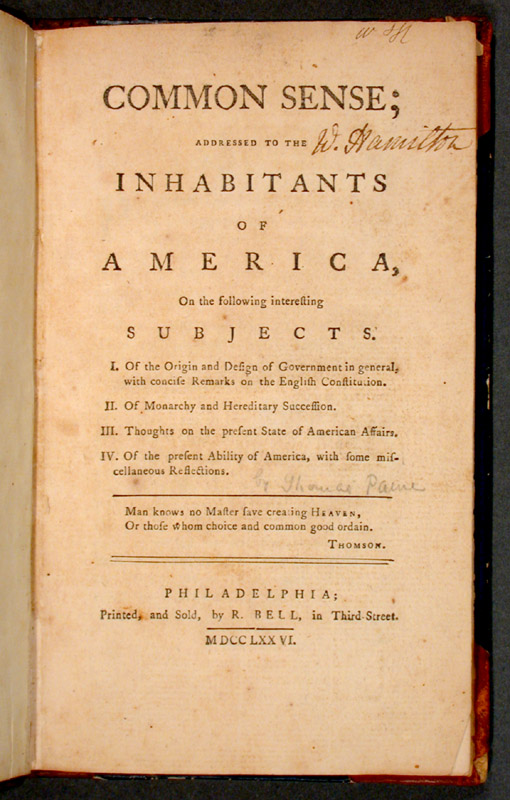

潘恩以清晰且具說服力的文筆,彙整了各種道德與政治論點,以鼓勵殖民地的平民百姓為了爭取平等的政府而奮鬥。這本小冊子於 1776 年 1 月 10 日美國革命初期以匿名方式出版,立即引起轟動。

這本小冊子廣受歡迎,在各地廣泛流通,並在酒館和集會場所被大聲朗讀。以當時殖民地的人口(250萬)而言,這是美國歷史上發行量和流通量最大的出版品。截至 2006 年為止,它仍然保持著美國史上最暢銷著作的紀錄,至今仍持續再版印行。

《常識》公開提出了一個極具說服力且充滿熱情的獨立論述,這在當時的英國或美洲殖民地都尚未受到認真的知識分子關注。在英國,約翰.卡特萊特曾於 1774 年初春在《公眾廣告報》上發表《美洲獨立書簡》,主張殖民地應享有立法獨立;而在維吉尼亞,托馬斯.傑佛遜也在三個月後撰寫了《英屬美洲概述》。然而,這兩者都不如潘恩那樣徹底地提出完全獨立的主張。潘恩將獨立與一般新教異議分子的信念連結在一起,藉此展現出獨特的美國政治認同,並將《常識》以佈道文的形式呈現。歷史學家戈登.S.伍德將《常識》形容為「整個革命時期最具煽動性且最受歡迎的小冊子」。

這本文本在 1791 年由安托萬.吉爾伯特.格里費特.德.拉波姆(Antoine Gilbert Griffet de Labaume)翻譯成法文。

出版

潘恩於 1774 年 11 月抵達美洲殖民地,正好是在萊克星頓和康科德戰役爆發前不久。儘管殖民地和大不列顛已經開始交戰,但獨立的想法最初並未被提出。潘恩在 1778 年回憶他早期在殖民地的經歷時寫道:「我發現當時的民情是如此溫和,可以用一根線牽著走,用一根蘆葦管理。他們對英國的依戀相當頑固,那時候說些反對英國的話等同叛國。他們對不滿的想法不帶怨恨,他們唯一的目標就是和解。」潘恩很快就融入了費城的報業圈,並在 1775 年末開始以《簡單真理》為暫定標題撰寫《常識》。雖然一開始是打算以書信形式在費城各報刊發表,但因內容過長且難以處理,最後潘恩決定採用小冊子的形式。

班傑明.拉什向潘恩推薦了出版商羅伯特.貝爾,並向潘恩保證,雖然其他印刷商可能會對小冊子的內容有所顧忌,但貝爾不會猶豫或拖延印刷。小冊子於 1776 年 1 月 10 日首次出版。貝爾在費城的報紙上積極推廣這本小冊子,需求變得如此龐大以至於需要進行第二次印刷。潘恩對其成功感到欣喜若狂,打算收集他應得的利潤,並將其捐贈用來為蒙哥馬利將軍當時在寒冷的魁北克紮營的部隊購買手套。然而,當潘恩指定的中間人稽核貝爾的帳目時,他們發現這本小冊子實際上沒有產生任何利潤。潘恩憤怒之下命令貝爾不要進行第二版的印刷,因為他已經計劃為《常識》添加幾個附錄。但貝爾無視這個命令,開始宣傳「新版本」。

貝爾以為這個廣告會說服潘恩繼續使用他的服務,但實際效果適得其反。潘恩獲得了布萊德福德兄弟(《賓夕法尼亞晚郵報》的出版商)的協助,發行了他的新版本,其中包含了幾個附錄和額外的文章。貝爾也開始著手第二版的工作。這引發了一場持續一個月的公開辯論,在當時仍然匿名的潘恩與貝爾之間展開,透過《賓夕法尼亞晚郵報》的版面和廣告進行,雙方都指控對方欺騙和詐欺。在他們的公開爭執結束前,潘恩和貝爾又各自出版了幾個版本。

初期的成功所帶來的關注度,再加上出版爭議,使得這本小冊子的銷售量和流通量達到驚人的程度。根據潘恩自己對小冊子銷售量的估計,一些歷史學家認為《常識》在1776年售出近10萬份,而據潘恩所說,在最初三個月內就賣出了12萬份。一位傳記作家估計在第一年內(在美洲和歐洲,主要是法國和英國)售出了 50 萬份,另一位則寫道潘恩的小冊子僅在第一年就出版了 25 個版本。然而,有些歷史學家質疑這些數字不太可能,因為當時的識字人口有限,他們估計最高上限約為 7.5 萬份。

除了印刷的小冊子本身之外,還有許多手寫的摘要和完整副本在流傳。潘恩也幾乎把出版權授予所有提出要求的印刷商,包括數個國際版本。這本書在法國特別受歡迎,當地出版的版本刪除了批評君主制的內容。至少有一份報紙刊登了整本小冊子:《康乃狄克信使報》在 1776 年 2 月 19 日的刊期中刊載。理查德.金貝爾在 1956 年寫道,就流通量和影響力而言,「若換算成今日美國人口,相當於在短短三個月內售出超過650萬本」。

將近三個月的時間裡,潘恩成功保持匿名身分,即使在貝爾激烈的報紙論戰期間也是如此。直到 1776 年 3 月 30 日,他的名字才正式與獨立爭議產生關聯。潘恩始終沒有收到他認為應得的貝爾第一版的利潤。最終,他在布萊德福德的印刷上也虧了錢,而且因為他決定放棄版權,他從未從《常識》中獲得任何利潤。

章節

第一版和後續版本將這本小冊子分為四個章節。

一、論政府的起源與設計概論,並簡要評論英國憲政

在第一個章節中,潘恩運用了啟蒙時期關於自然狀態的普遍理論,為共和政府建立基礎。潘恩首先區分了社會與政府的不同,並主張政府是一種「必要之惡」。他以幾個孤立的人為例,說明這些人發現共同生活比單獨生活更容易,因而形成社會,藉此闡述社會有能力創造並維持人類的幸福。隨著社會持續發展,政府的存在變得必要,以防止潘恩所見到的人性中的自然之惡。

為了透過法律促進公民社會,並考慮到不可能讓所有人都集中在一起制定法律,代議制和選舉就變得必要了。由於這個模型顯然是要反映當時殖民地居民的處境,潘恩接著評論了英國的憲政體制。

潘恩在英國憲政中發現了兩種暴政:君主暴政和貴族暴政,體現在國王和貴族身上,他們靠世襲統治,卻對人民毫無貢獻。潘恩透過審視國王、貴族和平民三者之間的關係,對英國憲政體制提出批評。

二、論君主制與世襲繼承

第二章節首先從聖經的角度,然後從歷史的角度探討君主制。潘恩一開始就主張,既然人人生而平等,國王與臣民之間的區別是虛假的。接著,潘恩引用了一系列聖經章節來反駁君權神授。在引用《馬太福音》22 章 21 節後,他強調基甸拒絕接受人民要求他統治的呼籲,引用了《士師記》8 章 22 節。然後他重現了《撒母耳記上》第 8 章的大部分內容(其中撒母耳轉述上帝對人民要求立王的反對),並總結道:「全能者在此表明了祂對君主制政府的抗議⋯⋯」

潘恩接著檢視了國王和君主制在過去造成的一些問題,並總結道:

「在英國,國王所做的無非就是發動戰爭和分配職位;簡單來說,就是讓國家貧困並使人民不和。一個人每年能領取 80 萬英鎊的薪俸,還要受人崇拜,這真是件好差事啊!在社會中和上帝眼裡,一個誠實的人都比所有曾經存在過的戴冠暴徒更有價值。」

——托馬斯.潘恩

潘恩還抨擊了一種「混合政體」,也就是約翰.洛克所提倡的君主立憲制。在這種制度下,政府的權力被分配給議會(制定法律)和君主(執行法律)。根據洛克的說法,君主立憲制會充分限制國王的權力,以確保國家維持在法治而非容易淪為暴政的狀態。然而,潘恩認為這樣的限制是不夠的。在混合政體中,權力往往會集中到君主手中,最終使他能夠超越對他的任何限制。潘恩質疑,既然君主立憲制的支持者承認君主的權力是危險的,為什麼他們一開始就要在他們的政府方案中加入一個君主。

三、對美洲當前局勢的思考

在第三章節中,潘恩檢視了英國與美洲殖民地之間的敵對狀況,並主張獨立是最佳的行動方案。潘恩提出了一個「大陸憲章」(或稱「聯合殖民地憲章」)的構想,這將成為美洲的大憲章。潘恩寫道,大陸憲章「應該由國會與人民之間的某個中介機構制定」,並概述了一個可以起草大陸憲章的大陸會議。每個殖民地將選舉五名一般代表,同時由該殖民地的議會派出兩名成員,以及該殖民地的兩名國會議員,使每個殖民地在大陸會議中共有九名代表。會議將召開並起草一份大陸憲章,以「確保所有人的自由與財產權利,以及⋯⋯宗教信仰自由」。大陸憲章還將概述一個新的國家政府架構,潘恩認為這將以國會的形式呈現。

在美國革命戰爭期間,英國實施了幾項政策,允許逃離美國奴隸主的逃亡奴隸在英軍陣地尋求庇護。針對這些政策,潘恩在第三章節中寫道,英國「煽動印地安人和黑人來摧毀我們」。

潘恩建議可以用以下方式建立國會:每個殖民地應該被劃分為幾個區,每個區都要「派遣適當數量的代表到國會」。潘恩認為每個殖民地至少應該派遣 30 名代表到國會,而國會的代表總數應該至少有 390 人。國會每年召開會議並選舉一位總統。每個殖民地都會被放入抽籤池中;總統將由全體國會從抽中的殖民地的代表團中選出。在一個殖民地被選中後,它將被排除在後續的抽籤之外,直到所有殖民地都被選中過,此時抽籤將重新開始。選舉總統或通過法律都需要國會五分之三的票數。

四、論美洲當前的實力,以及其他雜思

小冊子的第四章節包含了潘恩對革命時期美洲軍事潛力的樂觀看法。例如,他用了好幾頁的篇幅描述殖民地的造船廠如何能夠利用國內豐富的木材資源,快速打造一支可以與英國皇家海軍抗衡的海軍。

回應與影響

為了回應《常識》,當時在紐約三一教堂的英國國教牧師查爾斯.英格利斯,代表效忠王室的殖民地居民發表了一篇名為《公正陳述美洲的真正利益》的論文。他宣稱「我在這本小冊子中找不到常識,只看到許多不尋常的狂熱。」他譴責《常識》所提倡的激進民主,並宣告「有限君主制是最有利於自由的政府形式,也最適合英國人的天性和性情;儘管在我們當中偶爾會出現一些支持民主或專制君主制的瘋狂狂熱分子。」

效忠王室的軍官詹姆斯.查爾默斯以「坎迪德斯」為筆名發表了《簡單真理》。查爾默斯為英國憲制辯護,並聲稱若沒有君主制,十三個殖民地將陷入激進民主。針對《常識》所提倡的激進民主社會,查爾默斯引用孟德斯鳩的話說:「沒有任何政府比這更容易發生內戰和內部動亂。」這本小冊子以「獨立與奴役是同義詞」作為結語。

約翰.亞當斯(後來繼喬治.華盛頓成為這個新國家的第二任總統)在他的《政府思考》中寫道,潘恩在《常識》中描繪的理想「過於民主化,沒有任何約束,甚至沒有試圖建立任何平衡或制衡,這必然會導致混亂和各種邪惡之事。」其他人,例如以「卡托」為筆名的作者,譴責潘恩很危險,他的想法充滿暴力。潘恩也積極且自願參與了一場實質上持續六個月的獨立宣傳活動。他以「森林人」的筆名在費城的報紙上熱情地回應卡托和其他批評者,並再次以強烈的措辭宣稱,他們的衝突不僅是與大不列顛的對抗,也是與君主統治必然導致的暴政的對抗。

貝爾和潘恩的大量宣傳,以及他們的出版爭議所引起的巨大關注,使《常識》不僅在費城,而且在整個十三殖民地都立即引起轟動。早期的「評論者」(主要是在殖民地報紙上匿名發表的書信摘錄)讚揚潘恩為獨立提出的清晰而理性的論述。一位馬里蘭人在 1776 年 2 月 6 日寫信給《賓夕法尼亞晚郵報》說:「如果你認識《常識》的作者,告訴他他創造了奇蹟。他的文風樸實有力;他的事實真實;他的推理公正且有說服力。」

這位作者接著表示,這本小冊子在說服人們支持獨立方面非常有效。一位後來的評論者指出,其大眾吸引力源於潘恩對革命的戲劇性呼籲,「給予每個人貢獻材料來建造美洲自由大憲章這座偉大建築的自由」。潘恩對激進民主的願景,不同於後來保守派如約翰.亞當斯所偏好的制衡國家,對反覆閱讀《常識》的大眾讀者極具吸引力。在《獨立宣言》發表前的幾個月裡,更多評論者指出,兩個主要主題(直接且富有激情的文風,以及對個人賦權的呼籲)在說服殖民地居民從和解轉向反抗方面起到了決定性作用。這本小冊子之所以非常成功,還因為潘恩精心策劃的一個營銷策略。他和貝爾安排第一版的出版時間與喬治三世國王對殖民地的聲明大約同時,希望將強烈的君主制訊息與強烈反君主制的《常識》形成對比。對潘恩來說幸運的是,這篇演說和小冊子的第一則廣告在同一天出現在《賓夕法尼亞晚郵報》的版面上。

雖然潘恩的文風和訴求對象是普通民眾,但他提出的論點觸及了道德、政府和民主機制的重要辯論。這給了《常識》一個「第二生命」,體現在費城各地知識分子在報紙辯論中的公開對話性質上。正如艾瑞克.福納所描述的,潘恩提出的「為理念而戰」的概念導致了「一連串關於獨立和共和政府意義的信件、小冊子和傳單...攻擊或捍衛,或擴展和精煉潘恩的想法」。

後來的學者以幾種方式評估《常識》的影響。有些人,如A.歐文.奧爾德里奇,強調《常識》很難說體現了某種特定的意識形態,而且「就連潘恩本人可能也沒有意識到他許多概念的最終來源。」他們指出,這本小冊子的價值很大程度上來自於其出版時的背景。艾瑞克.福納寫道,這本小冊子在激進民眾最激進的時期觸動了他們,在賓夕法尼亞達到最高峰,產生了一部符合潘恩原則的新憲法。許多人注意到潘恩的主要技巧在於說服和宣傳,無論他的想法內容如何,他信念的熱情和他運用在讀者身上的各種手法(比如宣稱自己是基督徒,而實際上他是自然神論者),《常識》注定會成功。還有一些人強調潘恩願景的獨特性,克雷格.納爾遜稱他是一個「務實的烏托邦主義者」,他不強調經濟論點而偏重道德論點,這就支持了《常識》是宣傳品的論點。

本文使用 Claude 翻譯自 Common Sense

Subscribe to my newsletter

Read articles from Chris Yuan directly inside your inbox. Subscribe to the newsletter, and don't miss out.

Written by