文獻評讀: DICOM header editing between possibilities and regulatory bounds 40 years of DICOM standard

Aldo Yang

Aldo Yang1 min read

Objectives

這封信函討論了在 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 標準建立 40 年後,其標頭編輯方面持續存在的挑戰與複雜性。

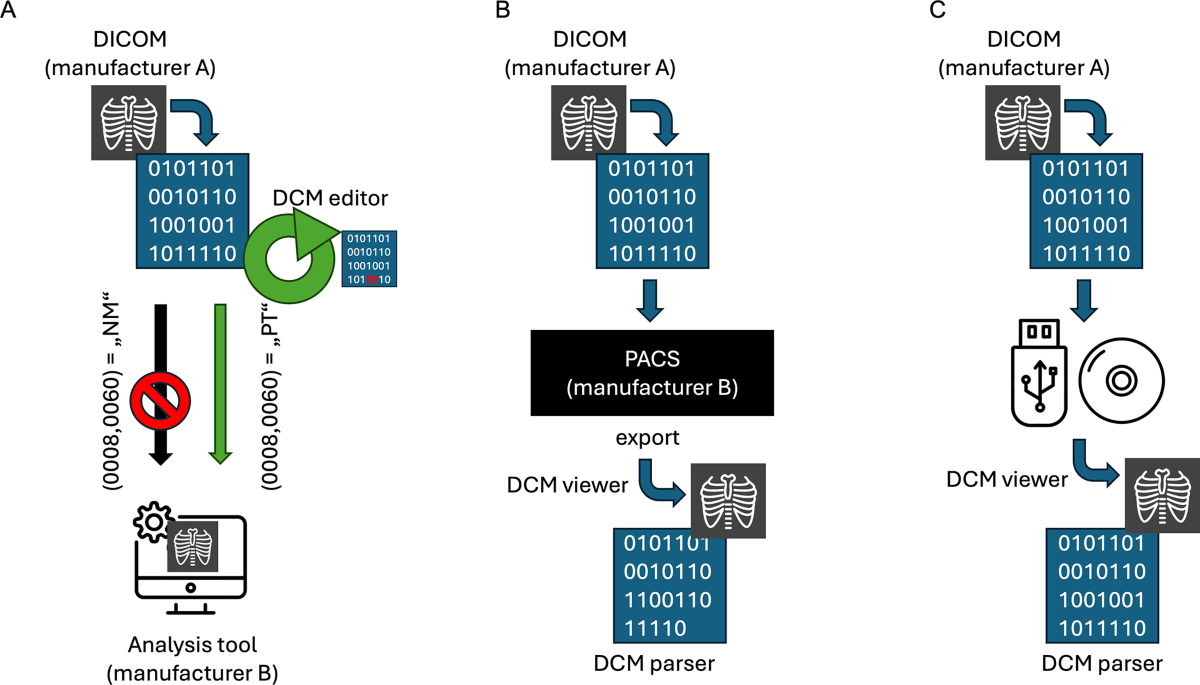

- 強調了因有意修改(例如,為研究目的,更改模態標籤如將 NM 改為 PT 以進行 SPECT/US 融合)和無意修改(例如,在不同供應商平台間傳輸數據時)所產生的差異。

- 指出了研究需求的靈活性(例如,跨模態使用分析工具)與 DICOM 標準和法規框架施加的嚴格限制之間的衝突。

- 呼籲製造商改善跨模態兼容性、採取更靈活的法規方法,以及利害關係人之間合作建立元數據編輯指南。

- 建議採用受 blockchain 啟發的方法來增強 DICOM 元數據的可追溯性和數據完整性。

Methodology

此信函聚焦於 DICOM 標頭管理的技術和程序方面。

- 描述了 DICOM 元數據(例如 Study Instance UID (0020,000D) 或 Modality (0008,0060) 等標籤)如何被有意地使用 DICOM 編輯器為特定目的進行修改(例如,使 SPECT 數據能在設計給 PT/CT 的工具中使用),或在系統間(例如,不同供應商的 PACS)傳輸數據時被無意地更改/刪除。

- 指出在核醫學中處理 SPECT 數據時,'NM' 標籤所帶來的挑戰。

- 提及 DICOM 解析和編輯需要專業知識且可能耗時。

- 建議在現有方法(如 DICOM Digital Signatures)之外,使用基於 blockchain 的系統來創建元數據更改的防篡改記錄,以增強可追溯性,並引用了現有研究 [3]。

Results

此信函未提供初級實驗數據來量化 DICOM 標頭問題的普遍性或影響。其主張的支持來自:

- 引用有意修改需求的範例(例如,為進行 US 融合而將 SPECT 模態標籤更改為 PT,引用 Freesmeyer 等人 [2])。

- 使用圖示說明修改的類型(有意的、無意的、無修改)。

- 引用相關解決方案的文獻(例如,用於追踪存取的 blockchain [3])。

- 基於對標準實施 40 年來製造商實作之間不一致性以及研究和臨床實踐中所面臨挑戰的普遍觀察。

Discussions

此信函有效地提高了大眾對於醫學影像領域一個重要且長期存在問題的認識:與 DICOM 標頭不一致性和修改相關的挑戰與風險。

- 對於有意和無意修改的區分,以及提供的範例(例如,為融合而更改 SPECT 標籤),清晰地闡釋了問題的各個層面。

- 呼籲合作、改進製造商實踐和提高法規靈活性是合理的。

- 提出受 blockchain 啟發的可追溯性方法具有前瞻性,儘管其在多樣化的醫院 IT 生態系統中的實際實施,在可行性、可擴展性和成本效益方面值得進一步探討。

- 一個限制是信函本身缺乏關於這些標頭問題在不同機構或模態中發生的頻率或具體臨床/研究後果的量化數據。進一步的調查,或許可以透過問卷調查或多中心數據分析,來強化支持所提議變革的論點。

Reference: DICOM header editing between possibilities and regulatory bounds 40 years of DICOM standard

0

Subscribe to my newsletter

Read articles from Aldo Yang directly inside your inbox. Subscribe to the newsletter, and don't miss out.

Written by