食物的可能性

link letters

link letters

在一个并不遥远的明天,你或许会在城市中心的一间“智慧厨房”中,用手机挑选一块拥有完美脂肪比例的“火星牛排”,几分钟后,它便由一台设备为你“打印”完成。无需畜牧、无关屠宰,只需一点细胞与一点算法。

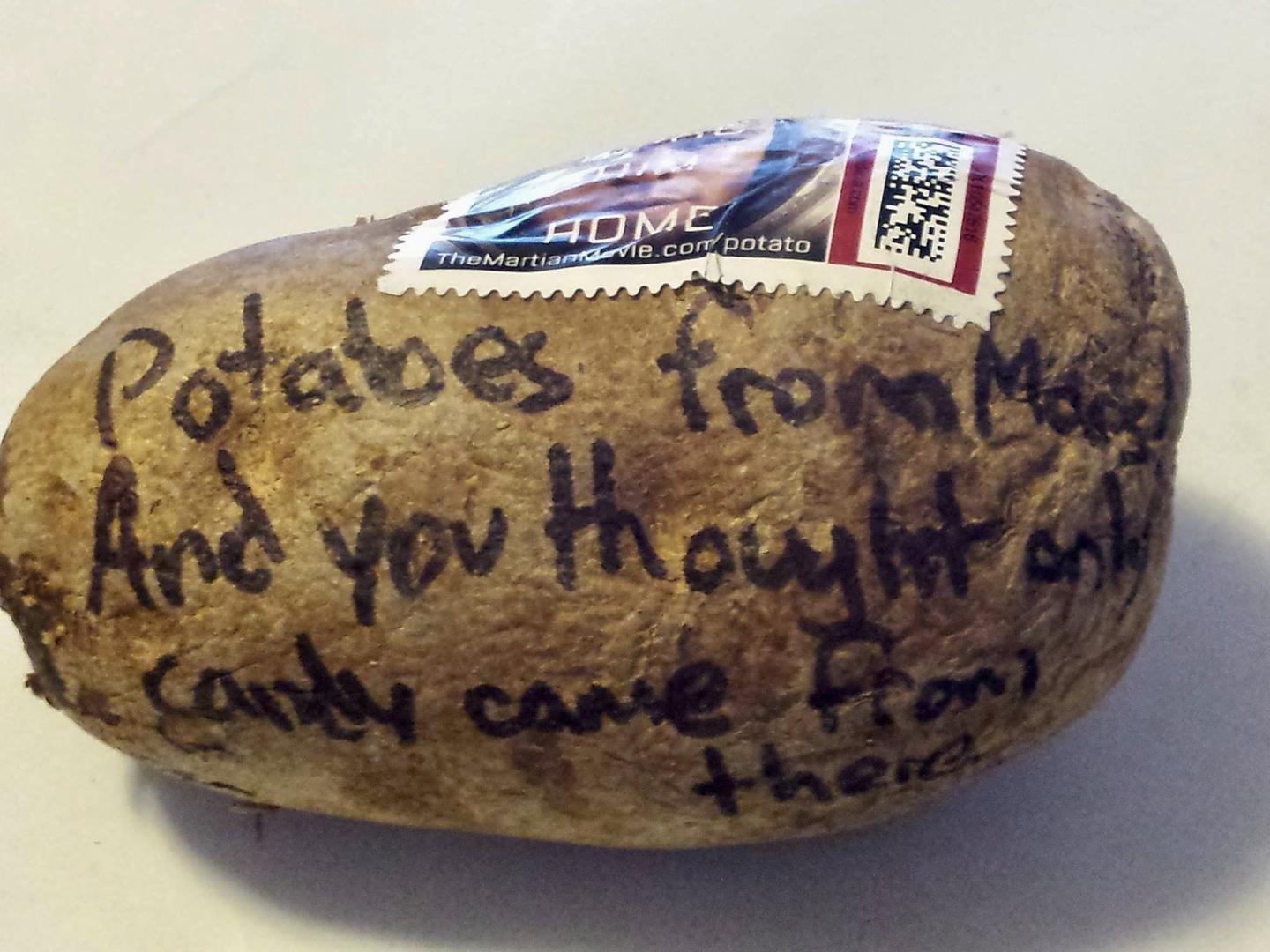

科幻作家们早在几十年前就预言了这一天的到来。阿西莫夫笔下的川陀星,依赖高密度地下农场维持上千亿人口生存;《星际迷航》的复制器随时“召唤”美食;而《火星救援》中的马克则在严酷的火星上,靠马铃薯重建希望。今天,我们面对城市化加剧、土地紧张、气候变化等挑战,正站在科幻成为现实的门槛上。

本文将不只是讲技术,更讲人类的想象力、困境与选择。从实验室牛排到空中农场,从微藻蛋白到机器人厨师,我们一起走进一个正在成形的未来厨房。

川陀(Trantor)的镜像:一条绷紧的供应链

想象一下,整个地球都像川陀那样——城市吞噬耕地,食品需要从遥远的“农业星球”调运而来。事实上,我们已经不远。2025年,全球一半以上人口居住在城市,粮食严重依赖国际贸易。而联合国粮农组织早已警告,气候变化可能让粮食产量在未来几十年内下降10%至25%。

这意味着,一个极端天气、一场战争,或一段航运中断,就可能引发全球范围的粮食危机。过去一年间,我们见识了它的脆弱性。

肉,不再来自牧场

科幻小说里的肉,往往来自实验室或合成器。在现实中,这一幕正在上演。

目前,多个国家已批准少量实验室培育肉类产品上市。相比2020年,培养肉的成本已下降超过80%。科学家们正用生物反应器培养肌肉细胞,形成真正的“肉”,但无需养牛、杀牛。这样的生产方式,能节约超过九成的土地,减少七成的碳排放。

不过,它仍面临两大难题:公众接受度和政策障碍。某些地区甚至立法禁止销售人工培育肉,认为它不够“天然”或威胁传统产业。未来几年,这场“肉的革命”能否真正进入主流,依旧悬而未决。

农田不在地上:垂直农业的兴起

城市长高了,农田也随之“垂直”。在某些城市中心,高楼大厦中已经建起层层叠叠的农业工厂,用LED灯模拟阳光,无土水培栽种蔬果。

这并非幻想。美国、日本、中国等地都已投入大量资源发展垂直农业。它意味着:不再依赖天气、不再受土地限制,可以全年供应新鲜蔬果,且距离消费者不过数公里。

当然,它并非没有成本。目前,这类农业需要较高初始投资与电力成本。但随着太阳能、AI控制系统的引入,垂直农业正从“实验室”走进现实生活。

藻类与微生物:未来的蛋白工厂

我们对蛋白的需求不断上升,却不能一直依靠动物。于是,人类开始向最不起眼的生物求助:藻类、酵母、细菌。

这些微小生命正在实验室里扮演“工厂”的角色。它们能将废弃物、二氧化碳转化为高营养蛋白质,还能精准生成某些维生素与氨基酸。有人预测,2030年前,市场上将普遍出现“微生物奶酪”、“无奶巧克力”和“发酵汉堡”等产品。

但这里同样存在文化和心理障碍。你是否愿意吃一块由细菌生产、经过发酵、无一滴牛奶的“冰淇淋”?未来的餐桌可能在营养和情感之间不断寻找平衡。

AI与机器人:谁在为你做饭?

在一些农场,机器人已经代替人工完成播种、灌溉、收割;在某些餐厅,机械臂能独立制作披萨、拉面,精度高于人类。

人工智能的引入,不仅是效率问题,更关乎安全与透明。一些食品公司已开始用区块链追踪每一个食材的来源,而AI则协助判断食物的新鲜程度、营养成分,甚至用户偏好。

我们可能会迎来一个“营养师+厨师+操作员”合体的AI助手,定制一顿根据你健康状况和口味偏好而“编程”的饭菜。厨房的未来,可能比你想象得更冷静、精准,也更贴心。

不止技术:关于伦理与身份的提问

如果食物都来自实验室,我们是否会失去与自然的联系?如果你再也不需要下厨,味觉是否会逐渐麻木?

很多科幻作品其实早就提出这些问题。《宇宙尽头的餐馆》(The Restaurant at the End of the Universe,《银河系漫游指南》系列的第二部,首次出版于1980年)用幽默方式指出人类对“人造食物”的麻木;《银翼杀手2049》(Blade Runner 2049)则用蜂蜜和大蒜象征人与土地的联系。

即便科技无限进步,饮食依然是文化认同、家庭记忆和情感连接的重要载体。未来的食品系统需要技术,也需要人文关怀。

结语:是星际盛宴,还是人造稀饭?

未来不会自动变好。它取决于我们的选择。

我们可以推动法规包容创新,也可以支持本地农业,减少浪费;我们可以探索新蛋白的可能,也可以保留对传统食物的尊重与热爱。

在科技与伦理、效率与文化之间找到平衡,是一代人共同面对的挑战。如果你愿意参与其中,那这场未来美食的盛宴,就已经开始了。

Subscribe to my newsletter

Read articles from link letters directly inside your inbox. Subscribe to the newsletter, and don't miss out.

Written by